Frühe Jahre und Ausbildung

1914–1937

· geboren am 4. Dezember 1914 in Wien als Sohn eines kaufmännischen Angestellten und begeisterten „Sonntagsmalers“ · frühe Begegnung mit der Kunst durch den Vater · Schulzeit an

der Schubert-Realschule und am Realgymnasium Schottenbastei · 1931 Matura · anschließend Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Carl Fahringer und Karl Sterrer ·

frühe Arbeiten beeinflusst von Impressionismus und Expressionismus, besonders Cézanne und van Gogh · musikalisch begabt, Pianist im Pinguin-Jazz-Quartett, Tourneen durch Europa

und Nordafrika

Kriegserfahrung und künstlerischer Neubeginn

1938–1945

· 1937 Einberufung zum Bundesheer · 1938 Ausstellungsverbot durch die Reichskulturkammer · ab 1941 Kriegsdienst in der Wehrmacht · prägendes traumatisches Erlebnis 1942:

eingeschlossen im Blockhaus in der Tatra, erste Erfahrungen mit der Projektion des Unbewussten · Entlassung als kriegsuntauglich 1943 · in der Rüstungsindustrie als technischer

Zeichner · in den letzten Kriegstagen erneute Einberufung zur Fliegerabwehr

Aufbruch: Wiener Schule des Phantastischen Realismus

1946–1960

· nach Kriegsende Wiederaufbau des zerstörten Ateliers in Wien · Arbeit an der Weiterentwicklung der Tatra-Erfahrung zur „Tatra-Methode“ · 1946 Mitbegründer einer surrealistischen

Gruppe im Wiener Art-Club mit Edgar Jené, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Fritz Janschka · erste Ausstellung 1946 im Wiener Konzerthaus · 1952 Verurteilung zu zwei Jahren Kerker

wegen Hehlerei (Affäre Grill) · künstlerisch geprägt von intensiver Auseinandersetzung mit unbewussten Prozessen · 1956 Vollendung des Schlüsselwerks Arche des Odysseus nach sechsjähriger Arbeit · 1957 erstes „Adam“-Bild als Beginn eines lebenslangen Zyklus · Konflikte mit der surrealistischen Orthodoxie ·

1959 Teilnahme an der documenta II in Kassel · 1959 Begründerfigur der Wiener Schule des Phantastischen Realismus, benannt von Johann

Muschik · erste Ausstellung im Schloss Belvedere

Internationaler Erfolg und Lehre

1960–1980

· ab 1960 Verkauf erster Bilder, dennoch lange wirtschaftliche Schwierigkeiten · ab 1965 Professor für Freie Kunst und Zeichnen an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (bis

1980) · ab 1966 Mitglied der Freimaurerloge Sapientia · ab 1968 Professur an der Akademie der bildenden Künste Wien · Gastdozenturen u. a. in Tokio · Entwicklung einer

altmeisterlichen Lasurtechnik mit durchscheinenden Harzölfarben · Freundschaften mit Künstlern wie René Magritte, Paul Delvaux, Viktor Brauner · viele Schüler seiner Klasse wurden

selbst international erfolgreiche Künstler

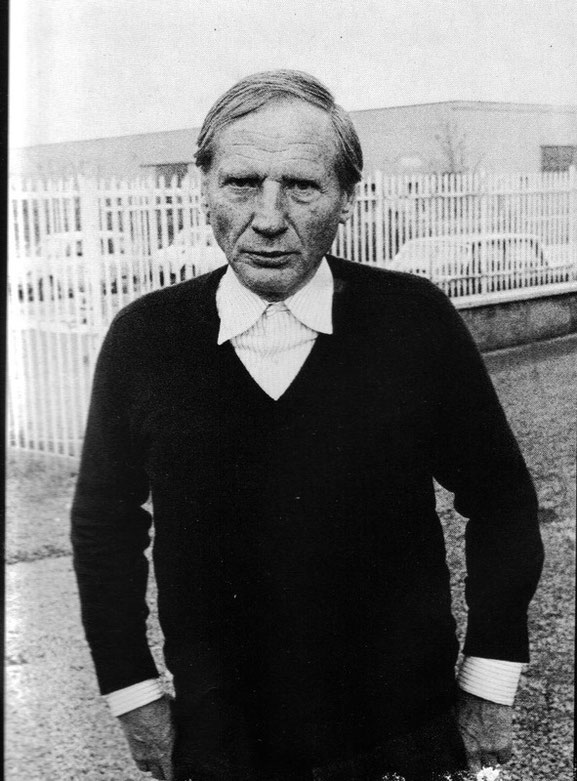

Späte Jahre und künstlerisches Vermächtnis

1980–1995

· intensive Weiterarbeit am „Adam“-Zyklus bis ins hohe Alter · „Adam“ als Leitmotiv: Sinnbild für Selbst- und Welterkenntnis, Alter Ego und Spiegelbild · Gegenpol: Motiv des

„Narrenhutes“ als melancholisch-kontemplative Seite · Hausners Arbeiten als „gemalte Psychoanalyse“: Gleichwertige Darstellung von Bewusstem und Unbewusstem · zahlreiche

Ausstellungen im In- und Ausland · Entwurf von Briefmarken für die Österreichische Post und die Postverwaltung der Vereinten Nationen · 25. Februar 1995 Tod in Mödling, Grab mit

Adam-Büste auf dem Wiener Zentralfriedhof

|